はじめに

近年、胃や大腸などの消化管で見つかる早期がんや腫瘍は、必ずしも開腹手術をしなくても治療できるようになりました。その代表的な治療法が「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD:Endoscopic Submucosal Dissection)」です。これは、内視鏡を使って病変を取り除く治療法で、開腹手術と比べ患者への負担が少なく退院までの期間が短いのが特徴です。

本記事ではESDがどのような治療法なのか、どのような症例が対象になるのか、そして治療後の流れまでを分かりやすく解説していきます。

ESDとは

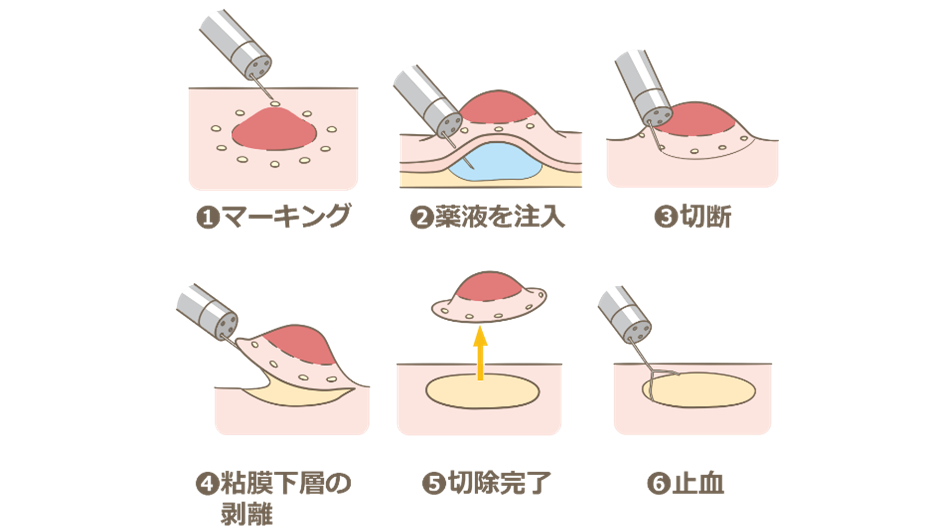

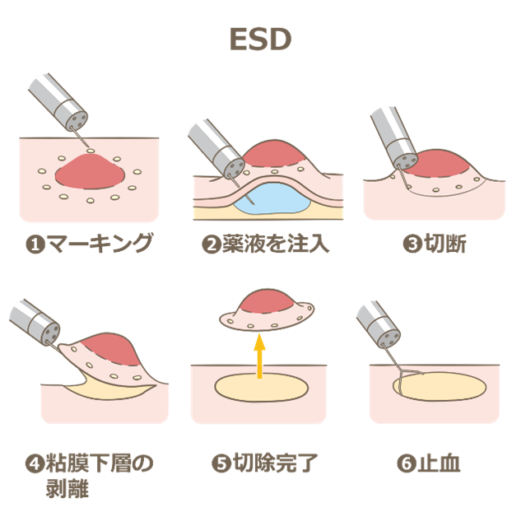

ESDは、胃や大腸、食道などの消化管の粘膜表面にできた早期がんや腫瘍を一括で切除することを目的とした内視鏡治療です。病変の下にある粘膜下層に生理食塩水など薬液を注入して持ち上げ、その層を特殊な電気メスで丁寧に剥離していきます。最後に病変全体を一度に取り除くことで、病理検査による診断が正確になり、再発のリスクも低くなります。

従来、直径2cm未満の小さな病変であれば「内視鏡的粘膜切除術(EMR:Endoscopic Mucosal Resection)」が用いられてきましたが、EMRでは大きな病変を分割して切除せざるを得ない場合がありました。分割切除になると病理診断の精度が下がり、取り残しによる再発リスクが高まることがあります。ESDは、大きな病変でも一括切除が可能であり、この点が大きな進歩といえます。

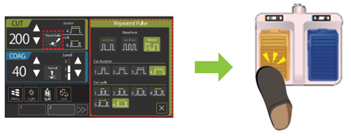

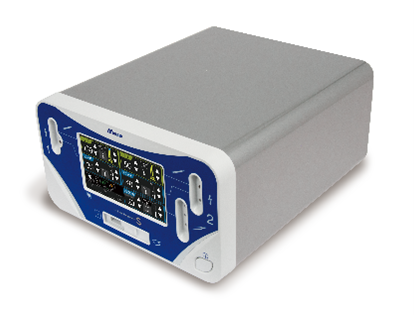

弊社が販売している電気メス「ZERUK-S」にはESD症例において有効な内視鏡モード(リピートパルスモード)が搭載されています。従来のようなフットスイッチの切開・凝固の踏み分けをすることなく、切開ペダル操作のみで簡単に切開出力と凝固出力が行えます。

製品ページはこちらから

対象症例

この治療が適しているのは、病変が粘膜内にとどまっており、リンパ節や他の臓器に転移していないと診断された場合です。胃では早期胃がんや腺腫、大腸では早期大腸がんや大きな腺腫性ポリープ、食道では早期食道がんが対象となります。治療前には内視鏡や超音波内視鏡などで詳細に検査を行い、深達度や広がりを慎重に判断します。

治療後の流れ

ESDには多くのメリットがあります。開腹手術に比べて体への負担が小さく、臓器を温存できるため、術後の生活の質(QOL)が保たれやすいことが挙げられます。入院期間も数日から1週間程度と短く、回復が早いのも魅力です。一方で、手技の難易度が高く、施術時間が長くなりやすいことや、出血や穿孔(腸や胃に穴があく)といった合併症のリスクもゼロではありません。そのため、経験豊富な医師による施術と、適切な術後管理が不可欠です。

治療後は、通常は数日の安静期間を経て、医師の指示に従って食事を再開します。激しい運動や飲酒はしばらく控える必要がありますが、回復すれば日常生活への復帰は早いのが特徴です。また、再発や新たな病変を早期に発見するため、定期的な内視鏡検査を続けることが大切です。

まとめ

このようにESDは大きな病変でも一括で切除できるため、正確な診断と高い根治性が期待できます。しかし、すべての症例に適用できるわけではなく、病変の状態や患者さんの全身状態によって別の治療法を選択せざるを得ないこともあります。治療を検討する際は、専門医による詳細な診断を受け、ご自身の病状にあった最適な治療を選択することが重要です。