はじめに

大腸ポリープは、大腸の粘膜にできる小さな隆起で、多くは良性ですが、中には放置すると大腸がんへ進行する可能性があるものもあります。近年、日本では食生活の欧米化や高齢化に伴い、大腸ポリープや大腸がんの発見例が増えています。こうした状況の中、内視鏡を用いてポリープを切除する「大腸ポリペクトミー」は、がん予防の観点からも非常に重要な治療法として広く行われています。本記事では、その方法や流れ、処置後の注意点まで詳しくご紹介します。

大腸ポリペクトミーとは

大腸ポリープは、大きく分けて腺腫性ポリープ、過形成ポリープ、鋸歯状病変などがあり、特に腺腫性ポリープはがん化するリスクが高いとされています。大腸ポリペクトミーは、このようなリスクのある病変を早期に切除し、病理検査で詳しく調べるために行われます。

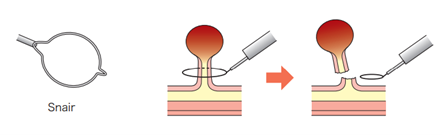

中程度までの大きさのポリープの場合は、スネアと呼ばれる円形状の特殊な電気メスをポリープに引っ掛けて病変を切除します。

一方、さらに大きなポリープや平坦な病変では、生理食塩水などの薬液を病変下に注入して持ち上げ、まとめて切除する「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」や、より精密に剥離していく「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」が用いられます。

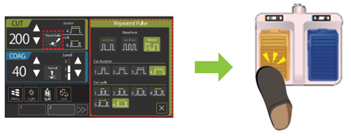

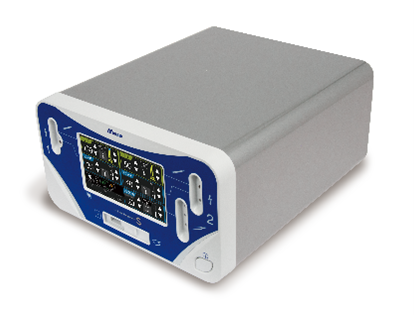

弊社が販売している電気メス「ZERUK-S」には大腸ポリペクトミー症例において有効な内視鏡モード(リピートパルスモード)が搭載されています。従来のようなフットスイッチの切開・凝固の踏み分けをすることなく、切開ペダル操作のみで簡単に切開出力と凝固出力が行えます。

製品ページはこちらから

処置後の流れ

処置後は、数日間は激しい運動や飲酒を避ける必要があります。また、抗血小板薬や抗凝固薬を服用している場合、その再開時期は必ず医師の指示に従わなければなりません。まれに、処置後数日経ってから出血が起こる「遅発性出血」や、非常にまれではありますが穿孔などの合併症が生じることがあるため、血便や強い腹痛があればすぐに受診することが大切です。

さらに、一度ポリープを切除しても新たに発生することがあるため、再発予防のためにも定期的な大腸内視鏡検査が推奨されます。

まとめ

大腸ポリペクトミーは、内視鏡を用いて大腸ポリープを切除する低侵襲で安全性の高い治療法です。がん化リスクのある病変を早期に取り除くことで、大腸がんの予防に大きく貢献します。処置後には一定の注意点がありますが、多くの場合は短期間で日常生活に戻ることが可能です。大腸ポリープや大腸がんは、症状がない段階でも進行していることがあるため、定期的な検診と、必要に応じたポリペクトミーが健康維持のための大切な一歩となります。